当今时代,数字货币犹如一个巨大的漩涡,吸引着无数人的目光。它也充满了诸多的疑惑与误解。王永利的剖析就好像一把钥匙,试图为我们开启深入理解它的大门。

数字货币的多元表象

数字货币种类繁多,有最早出现的比特币,还有曾备受争议的 Facebook 的 Libra 计划。比特币凭借其神秘且新颖的去中心化概念而进入大众视野,很多人把它当作一种很有潜力的新兴货币。Libra 计划原本打算借助 Facebook 庞大的用户基础在全球引发货币变革。但实际上,大部分民众对数字货币的认知仅仅局限于它是一种可以用于投资炒作的对象,并不了解其背后复杂的本质属性。不同的数字货币在特性、使用范围、信用背书等方面差异极大,这就需要我们拨开层层迷雾去真正地认识它们。

各种数字货币持续呈现出新的特征与商业模式。例如,有一些数字货币宣称能够解决跨境支付的难题,并且在某些特定的小范围区域进行了试行,然而实际取得的效果并不一致。到底能否真正高效、低成本且安全地实现跨境支付,还需要时间来检验。

数字货币的本质争论

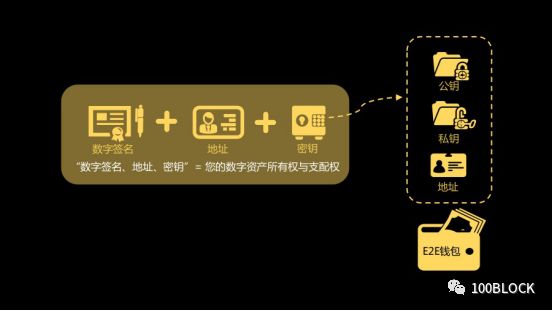

有些人认为只要是以数字技术为基础的货币,那就是新的货币形态。然而事实上,技术仅仅是用来达成某种目的的方式。真正的货币本质在于它的信用来源。就像法定货币,其信用是建立在国家主权之上的,不管是印刷成纸质的,还是转化为数字代码的形式,都是依据国家信用来发行的。

数字货币与传统货币在价值稳定等特性方面存在明显差异。传统法定货币受国家货币政策调控,能保障其相对稳定。然而,很多数字货币,例如比特币,其价格波动极为剧烈。正是这种剧烈的波动,使得比特币难以在日常生活中充当价值尺度来使用。

信用核心在哪里

国家主权赋予的信用才能够支撑货币在经济体系中的使用。在中国,人民币有整个国家的经济体量作为支撑,还有政治稳定以及金融体系的保障。在数字货币领域,那些由私人机构或者通过加密算法产生的货币,倘若没有国家信用的支撑,仅仅只是围绕技术本身的概念来进行货币创造,那么注定无法成为被普遍接受的货币。

法定货币有中央银行制度,中央银行负责货币发行以及货币政策调控等事宜。然而,大多数由私人发起的数字货币,既没有这样的调控体系去维护其价值稳定,又随时有可能面临被黑客攻击的风险,以及因突然的规则改变而产生的风险。

货币发展的历史脉络

从历史角度来看,货币起初是贝壳、贵金属等实物,之后逐步发展到了如今的信用货币。过去,黄金曾充当货币的价值尺度,这是因为它自身具备稀缺性和价值。然而,随着经济发展规模的不断扩大,携带和交易的不便促使了信用货币的诞生。比如银行券的出现,它最初是可以兑换黄金的,而后逐渐转变为完全的信用货币。

在现代社会,货币完全是依托国家信用来运行的。货币的投放量要考虑经济的增长情况,还要考虑物价水平等多方面因素。例如美国,它的货币投放与回收都会按照美国国内的经济状况进行恰当的操作。

数字货币的现实挑战

从监管方面来看,数字货币交易因其具有匿名性等特性,这就导致不法分子能够较为容易地借助它来开展洗钱等违法活动。各个国家的监管当局始终在竭力探寻一种平衡,这种平衡既要不会对数字货币的创新发展起到抑制作用,又能够有效地进行监管以防范风险。例如,日本针对数字货币的交易制定了明确的监管法律,规定交易平台必须获取相关牌照才可以开展运营工作。

从大众的认知方面来看,很多人知晓数字货币这个概念。从大众的接受度方面来看,很多人由于对安全性有所顾虑,并且对数字货币不太了解等原因,很少有人会切实地大规模运用数字货币来进行日常的交易结算。

未来的展望与思考

许多国家都在进行关于央行数字货币的探索。中国央行数字货币的测试处于领先地位,它能够提升金融体系的运行效率,还能降低货币发行成本等。不过,其推广过程存在诸多挑战,需要构建完备的硬件设施以及安全保障体系。

未来,数字货币究竟会逐步替代传统货币,还是会与传统货币长期共同存在?这是一个值得我们每个人都进行深入思索的问题。亲爱的读者,你对于数字货币在未来的发展抱有怎样的期望?