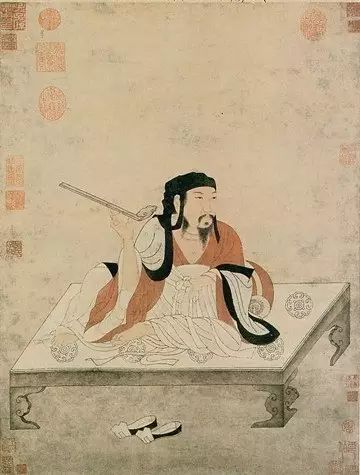

孔子之后儒者的三种形态:立言派、立行派与立德派的传承与发展

应用介绍

董仲舒与迷信倾向

董仲舒在儒学史上扮演了重要角色。他违背了孔子的“盖阙如”理念,以“天变”为手段威慑当权者。在古代,他的这种做法使得儒学沾染了迷信的成分。他利用自然现象来传达所谓的天意,导致儒学逐渐偏离了初衷,迷信的倾向日益明显,许多人开始对儒术的纯洁性产生怀疑。

当时此举虽使他受到当权者的关注,却也招致了不少非议。有的儒者觉得这做法违背了学术的严谨,但也有看法认为这是他推广儒学的无奈选择。尽管如此,这一行为客观上促进了儒术向迷信倾向的发展,后世对其的批评也常以此作为重要论据。

立行者的身份之问

立行派,有人会好奇:他们算不算“儒者”?他们有着自己的行为规范和追求,这和传统儒者的做法有时相去甚远。比如商鞅,他找到了郡县制的历史道路,表现出了非凡的智慧,但他的做法在道德层面却让人质疑,他是否真的属于儒者。

有人对行走者持有疑虑,认为他们行为带有功利色彩,偏离了儒家的根本思想;然而,也有人视他们为特定时代的革新者,以各种手段推动社会向前发展。这种分歧反映了对于儒家人物界定上的多样性和不明确性。

叔孙通的功利之举

叔孙通此人,是个善于用“儒术”换取利益的聪明人。在秦末汉初那段动乱时期,他深知如何顺应统治者的需求,制定了各种礼仪制度,从而为自己赢得了地位和财富。尽管这种做法在当时使他取得了成就,却也遭到了不少传统儒者的指责。

叔孙通认为,跟上时代脚步、实现个人价值才是最重要的。然而,在别人看来,他的所作所为是对儒家学说的不敬。他率先用儒术来追求个人利益,对后来一些儒者的选择产生了影响,也引发了人们对于儒者是否应坚持原则还是顺应潮流的讨论。

邓禹与萧何的不同

邓禹与萧何的职责相近 https://www.xtyifa.com,但他们的思想却截然不同。萧何追求的是个人在官场上的崛起,竭力争取个人利益和权力;邓禹则心怀天下苍生。比如在辅佐君主的过程中,萧何更倾向于为自己谋取更多的权力和利益,而邓禹则更加关心民众的生活和国家的安宁。

他们的差异展现了儒家在实践中追求的两种价值观。萧何的做法迎合了多数人对于个人成就的渴望,而邓禹的抉择则更鲜明地体现了儒家救世的精神。这样的对比使得人们对儒家在行事时应有的责任有了更深的认识。

乱世儒者的践行

荀彧、诸葛亮、王猛生活在礼教衰败的动荡时代,各自所属的阶层都致力于实践儒家思想。荀彧巧妙地安排,使曹操接任汉献帝,尽管他的本意可能是挽救汉室,但最终却引发了后世的广泛争议。有人质疑他晚年自杀是否是“曲终人散”,并未真正理解他深层的计谋。

诸葛亮治理蜀国,既用法治又施德政,使得国家秩序井然,同时对魏国展开攻势。王猛身兼将相,将荀彧、诸葛亮的理念推广至更广领域。他们于乱世中秉持儒家理念,以各自的方式为社会稳定与进步作出努力,彰显了儒者在逆境中的责任与担当。

真正“儒者”的判断

要识别一个人是否是真正的“儒者”,不能仅凭他手中的书籍或口中的言语。关键在于他是否真心信仰,还是只是表面附和。我们应当通过他的行为来做出判断。以二十世纪初的“愤青”为例,他们敢于冒着生命危险,做出极端行为,这与传统儒者温文尔雅的形象有所差异。然而,这其实也是他们对当时社会状况的一种反抗。

荀彧、诸葛亮、王猛等历史上的知识精英,在追求理想与实践中,展现了孔子关于治理天下、救民于水火的理念。他们堪称孔子的传人,真正的儒者。与那些只追求功利的做法不同,他们的行为更贴近儒家的核心价值观。那么,在现今社会,一个真正的儒者应该怎样表现?