深度解读:信任革命将释放巨大的数字经济潜力

应用介绍

商业活动中,构建信任体系既困难又极为重要。企业需先投入资源,而资源接收方需创造并回馈价值,这一过程中信任扮演着核心角色。同时,我们还需思考如何建立信任,它的构成要素有哪些,这些都是值得深入研究的热点和价值所在。

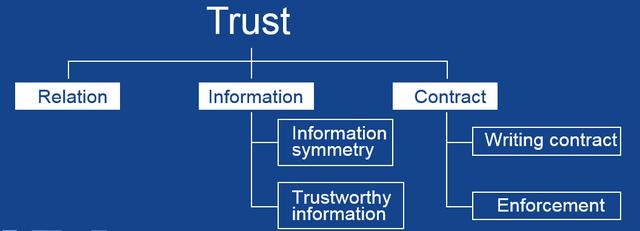

信任特征的信息丰富可信程度

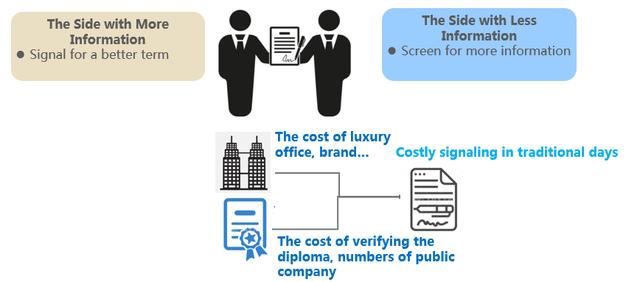

商业领域,信息扮演着核心角色。以投资者与创业者为例,若投资者知晓创业者的生产效率,可将投资额增至三倍以获得回报,这样的信息有助于建立信任。真实充足的信息有助于信任的建立。在企业合作中,掌握合作伙伴的历史业绩和信誉,可让信任更加容易建立。此外,数字技术的发展降低了信息成本,使得信任的建立更为便捷,比如在网上购物时,消费者可以查看卖家的评价来决定是否信任。

信任虽脆弱,一旦虚假信息被揭露,信任便可能瞬间崩溃。商家若夸大产品功效,一旦消费者知情,所积累的信任便会瞬间瓦解。

与信任主体的关系

长期合作的伙伴之间,彼此间因关系深厚而建立了固有的信任。在商业决策中,这种信任通常会被优先考虑。比如,家族企业成员间的合作常常建立在血缘关系所产生的高度信任之上。这种建立在关系基础上的信任,在众多小型家族式商业中颇为常见。

只是依靠人际关系的信任有时会遇到困难,尤其是在涉足新的商业领域或扩大经营规模时,这种信任可能不够稳固。以家族企业为例,它们在向外扩张时,原有的血缘信任体系往往难以适应更加复杂的商业环境。

是否存在可执行的契约

商业活动与契约密不可分,契约的存在有助于信任的构建。以投资者与创业者签订的投资回报协议为例,其重要性不言而喻。若缺乏契约,资源分配过程中信任的建立将变得十分困难。然而,契约并非解决所有问题的灵丹妙药。

有些商业交易中,即便存在违约行为,也往往难以追责。以一些小规模自由职业者和雇主间的口头协议为例,由于缺乏严格的监督和执行机构,违约行为往往不受惩罚,这导致双方之间的信任度下降。

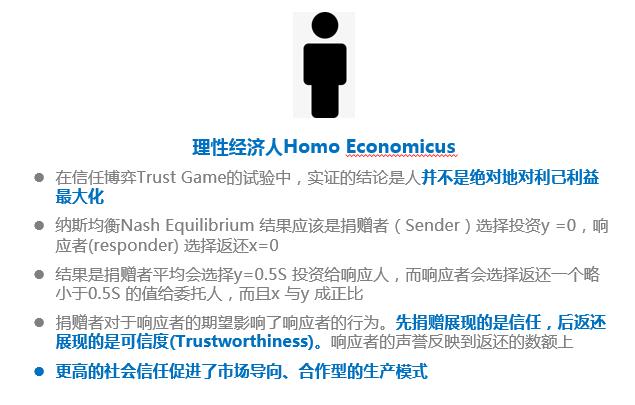

信任在经济交易中的博弈

投资者与创业者的关系里,信任的较量始终存在。学者通过分析这种信任博弈,可以揭示商业活动中信任与信息对决策的影响程度。在博弈过程中,投资者会根据获取的信息和对对方的信任程度来决定是否投资。举例来说,对于那些彼此陌生的投资者和创业者之间的博弈,投资者在追求自身利益最大化的同时,会仔细衡量信任和收益之间的平衡。

商业行为中的自利目的和信任并不总是水火不容。信任有时还能作为达成自利的途径。在商业交往的长期过程中,信任有助于获取更多利益,因此,信任和自利需要找到一个平衡点。

新兴技术对信任机制的影响

区块链技术通过可信信息和智能合约建立信任机制。智能合约在无需第三方的情况下增强了信任度。例如,金融交易常常借助智能合约达成信任交易。联盟链基于现有机构的信任,推动了应用的普及。企业无需彻底去中心化,依靠现有机构的信任即可实现应用。

数字技术减少了获取信息的费用,有助于增强人们之间的信任感。然而,技术同样存在潜在风险。比如,网络上的错误信息可能会误导人们,造成信任关系的错误建立。

企业存在与信任相关的内在联系

企业即便遭遇智能合约的挑战,也不会就此消失。智能合约难以对企业和客户之间的某些联系施加限制,比如情感和品牌上的信任。此外,企业与员工之间的劳务合同并不完整,价值观等因素也会对协作产生影响。比如,企业文化精神就是一种建立在信任之上的体现。

如今数字化飞速进步,科技在构建信任体系方面将呈现哪些新的走向?期待大家点赞、转发并留言讨论这篇文章。