探索中国与香港在Web3全球监管合规中的不同立场与策略

应用介绍

监管开端

从此时起,虚拟货币的监管大门正式开启。

这份通知为国内早期对比特币进行监管提供了基础。它直接否认了比特币的货币属性,着重指出比特币“不是由货币当局发行的,不具备法偿性和强制性等货币属性,不是真正意义上的货币”。此内容成为后续监管的重要原则,并且一直延续到现在。

司法态度

在司法实践刚开始的时候,法院对比特币等虚拟货币的交易合同效力给予了较多的认可。法院在一定程度上将比特币认定为虚拟商品。在这个阶段,很多涉及比特币交易纠纷的案件,大多是依据合同有效的原则来进行判决的。这种态度展现了司法层面逐步对新兴事物的认知过程。

市场在持续发展,监管形势也跟着发生改变。在此过程中,司法态度正慢慢转变。当一系列市场乱象和金融风险显露时,法院开始重新审视虚拟货币交易合同的效力问题。不过,早期秉持的认可态度仍具有一定的历史意义。

代币警示

代币发行融资所使用的代币或“虚拟货币”,并非由货币当局发行。它不存在法偿性,也不具备诸如强制性等货币属性。正因如此,它无法像法定货币那样在市场中进行流通。倘若它在市场中流通,就会对金融秩序产生干扰。此外,有许多非法金融活动会以代币的名义开展欺诈行为。

2017 年 9 月 13 日,中国互联网金融协会发出提示。此提示是关于防范比特币等所谓“虚拟货币”的风险。提示明确表明,比特币等“虚拟货币”缺乏价值基础。提示旨在警示投资者,不可盲目追求这类没有根基的资产,以防遭受损失。

交易限制

监管规定明确,禁止任何组织和个人进行非法的代币发行融资活动。其一,严禁法定货币与代币、“虚拟货币”之间进行兑换业务;其二,禁止买卖代币或者“虚拟货币”,也禁止作为中央对手方来买卖它们;其三,禁止为代币或“虚拟货币”提供定价以及信息中介服务。这些规定从各个方面对虚拟货币的交易活动加以限制。

这些规定对虚拟货币市场的无序混乱状况产生了显著的打击作用。一些非法交易平台无法再进行公开的业务活动,这就降低了普通投资者陷入诈骗陷阱的概率,并且也维护了金融市场的正常秩序。

政策转折

2013 年之后,相关监管举措陆续出台。2017 年出现了九四公告,此公告具有重大转折意义。它并未禁止自然人买卖投资虚拟货币。它将 ICO 定义为未经批准的非法公开融资行为。此后,从国家政策层面来看,法院否定虚拟货币交易合同效力的裁判数量在持续增多。

这一变化表明政策制定者对虚拟货币市场风险的认知在逐步提高。同时也显示出监管力度一直处于持续增强的状态,其目的是从根本上阻止虚拟货币引发的金融风险。

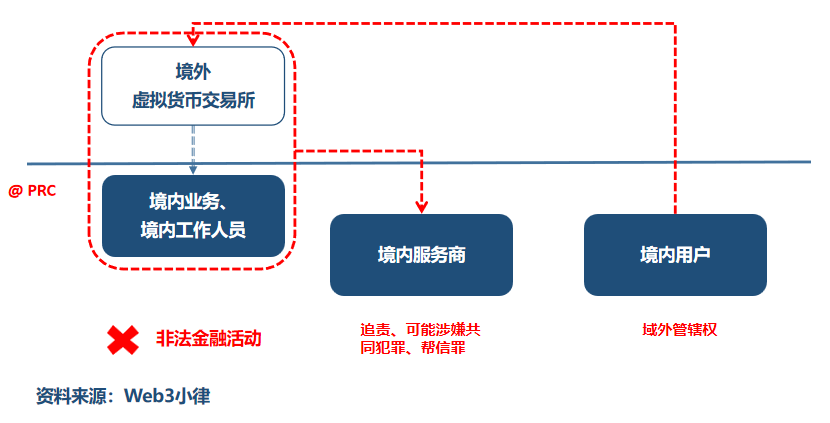

国际约束

我国规定,所有以虚拟货币为核心而衍生出的活动都属于非法金融活动,在我国境内是被严厉禁止的,并且这些活动还涉嫌刑事犯罪。境外的交易所,即便处于我国领域之外,只要通过互联网向我国公民提供服务且违反我国法律,依然要受到我国法律的约束。这充分展现了我国在虚拟货币监管方面的强硬态度。

此规定对后续相关民事司法审判影响很大,有不少因委托购买、委托投资虚拟货币而引发的纠纷开始显露出来。司法机构要依据这一规定,把各类虚拟货币纠纷案件处理妥当,以此来维护公民的合法权益以及保障金融秩序的稳定。

大家觉得虚拟货币未来在监管政策方面会不会有新的变化?大家可以给本文点赞和分享,并且也可以在评论区留言进行交流。