以太坊主导L1公链市场:新兴L1如Aptos和Sui的崛起与挑战

应用介绍

以太坊出现之后,加密货币领域中,L1 公链成为了热门的投资领域。这种现象背后,利益的驱动、技术的发展以及各种复杂的因素相互交织在一起,是值得深入去探究的。

以太坊与L1公链的兴起

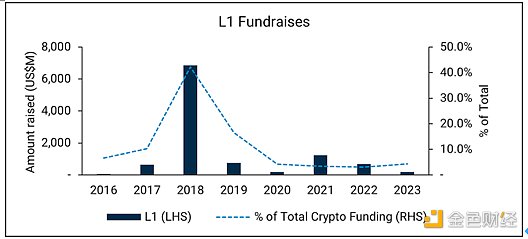

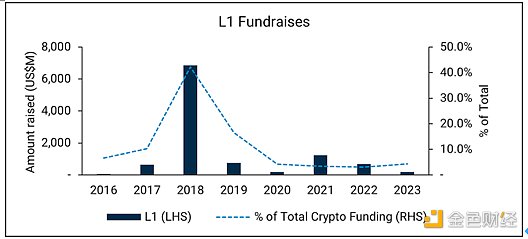

以太坊的出现给我们带来了新的机遇。2015 年以太坊诞生了。它具有智能合约等创新功能,这让许多开发者看到了区块链还有更多的可能性。不少投资者开始留意到 L1 公链。比如在 2017 年,比特币的市场价值急剧上升,这促使更多人对与比特币相关的 L1 公链产生了兴趣。众多投资者希望能找到性能更高、费用更低的新兴 L1 公链项目,在那时,许多公司开始积极地进行相关项目的开发。同时,各个国家针对数字货币的政策法规开始逐渐地出现,这对投资者和项目方的决策产生了影响。

在需求方面,美国硅谷以及亚洲的新加坡等地这些不同地域的创新公司,由于以太坊的火爆,对 L1 公链项目表现出跃跃欲试的态度。开发者不再仅仅是单纯的加密货币爱好者,而是一些传统金融机构的技术人员,他们试图在其中寻觅新的机会。

比特币的局限性

比特币存在诸多局限。其一,其脚本语言存在限制,这导致它无法充分支持平台上其他应用程序的开发。自 2009 年比特币诞生后,社区一直不愿在网络上添加复杂功能。例如,之前有开发者尝试创建类似基于比特币的去中心化金融产品,但因网络特性而难以实施。许多比特币持有者认为,保持比特币的核心价值最为重要,他们都反对进行重大变革。

这种局限性引发了一些问题。像一些试图借助比特币来开发复杂应用的小团队,因为得不到社区的支持,所以不得不放弃。并且比特币主要聚焦在货币属性方面,其单一性较为突出,这与在全世界各地,包括欧洲一些传统金融较为保守的地区对比特币的定位有关,这些地区大多只是将比特币当作一种新的投资品。

以太坊的去中心化与可扩展性

以太坊的核心文化注重去中心化。它从创立理念开始,就致力于构建一个去中心化的平台。然而,在这个过程中,可扩展性遭遇了挑战。在早期,它采用了 PoW 机制,一方面在 2010 年到 2015 年期间吸引了大量矿工参与,从而保证了网络的去中心化。但另一方面,也导致了效率低下的问题。此外,由于缺乏抗女巫攻击的系统,新地址容易生成,很难辨别真实活跃的加密用户。这就使得在判断网络的真实用户数量和活跃程度时出现了偏差。

2022 年以太坊过渡到 PoS 之后情况有所改善。然而,之前的问题对其发展仍有影响。比如,当一些大规模商业应用尝试进入以太坊时,会因可扩展性问题而受阻。像一些大型企业在处理海量交易数据时,以太坊的网络负载能力显得不足。

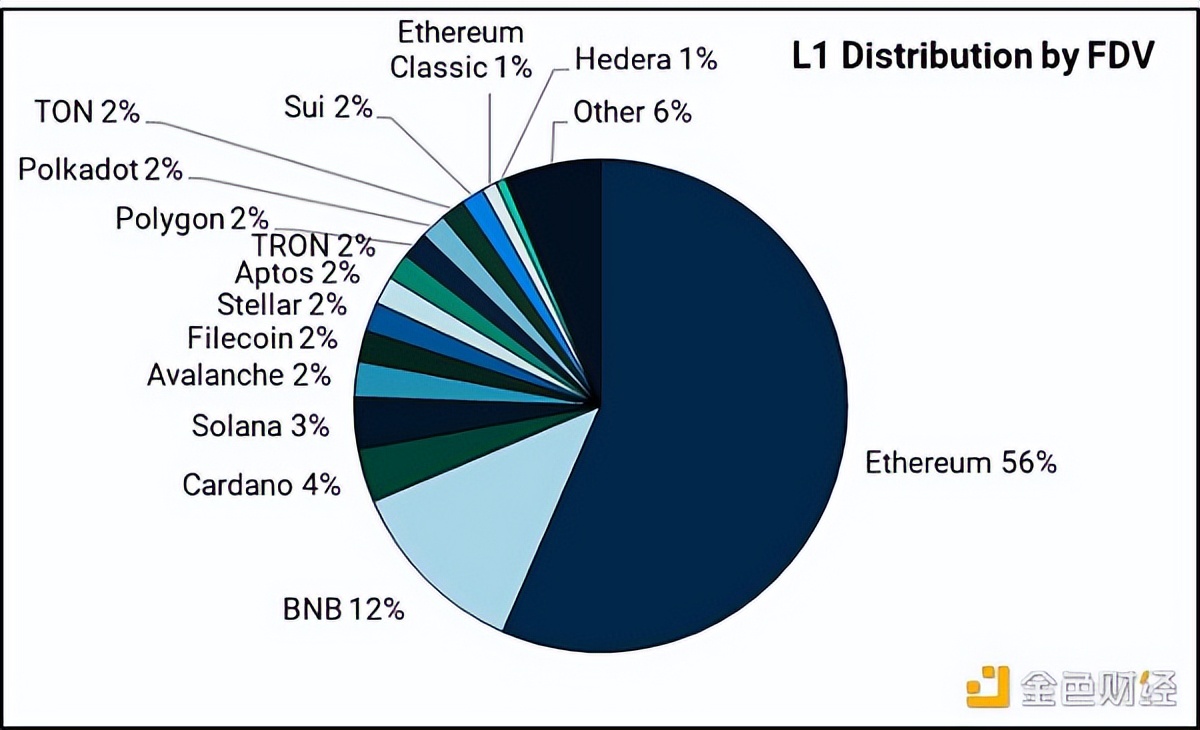

以太坊的网络效应优势

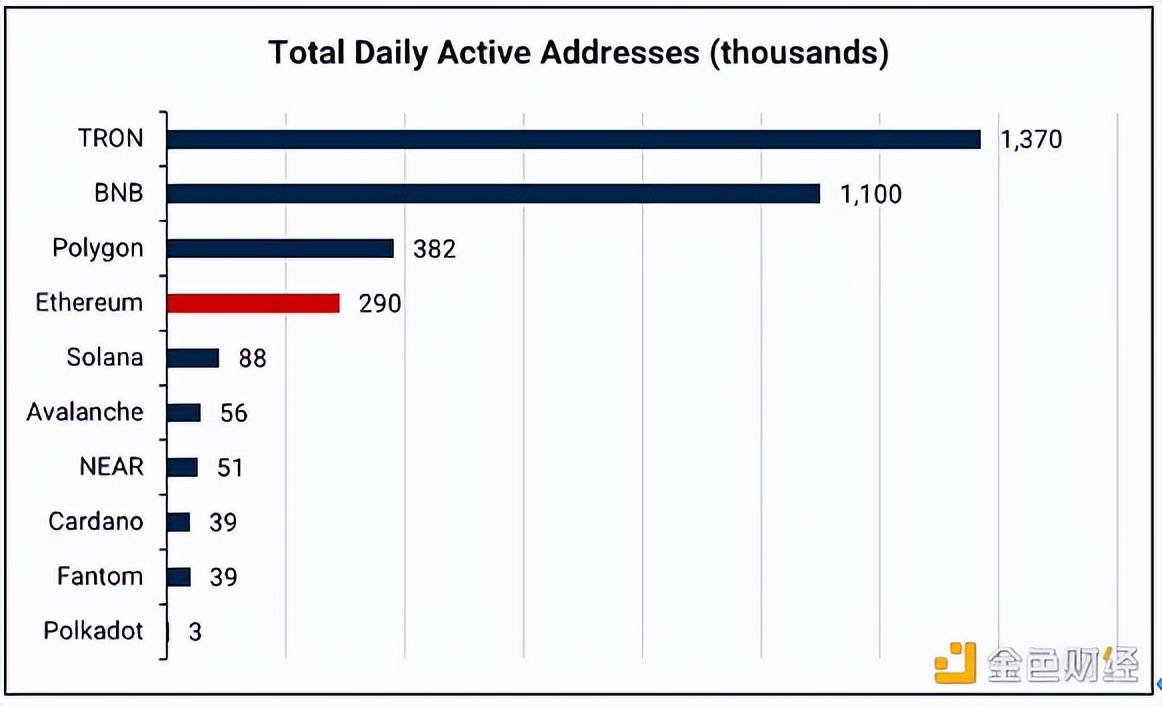

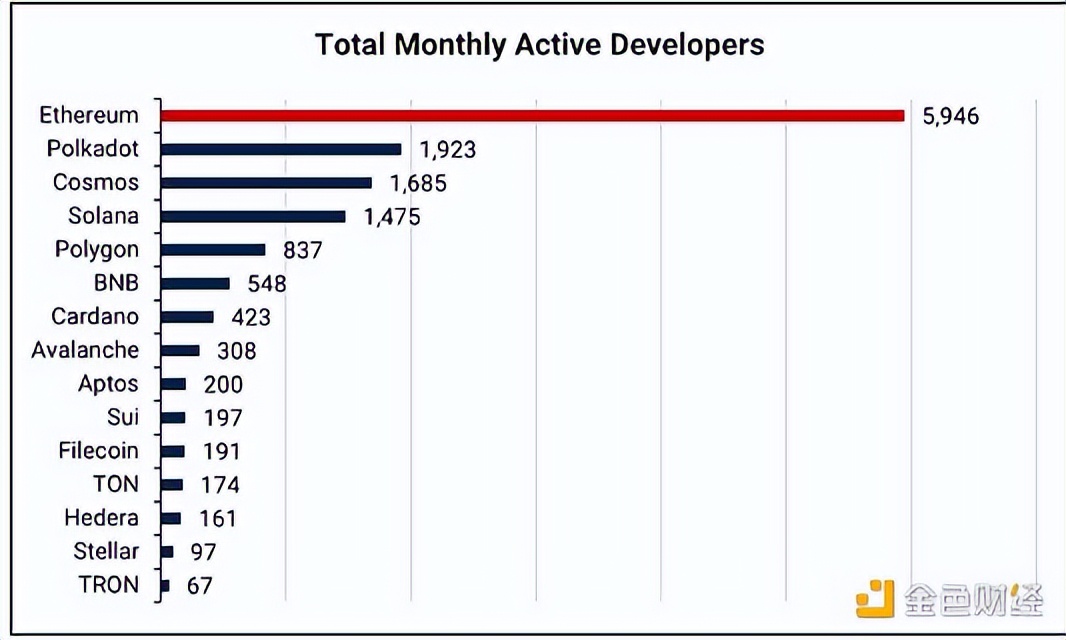

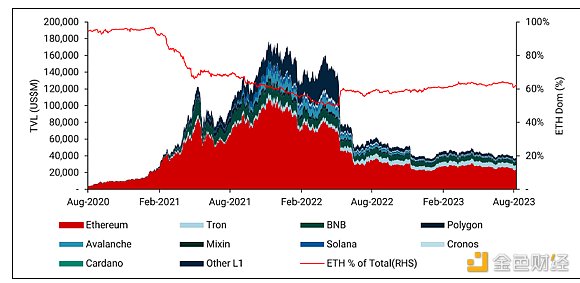

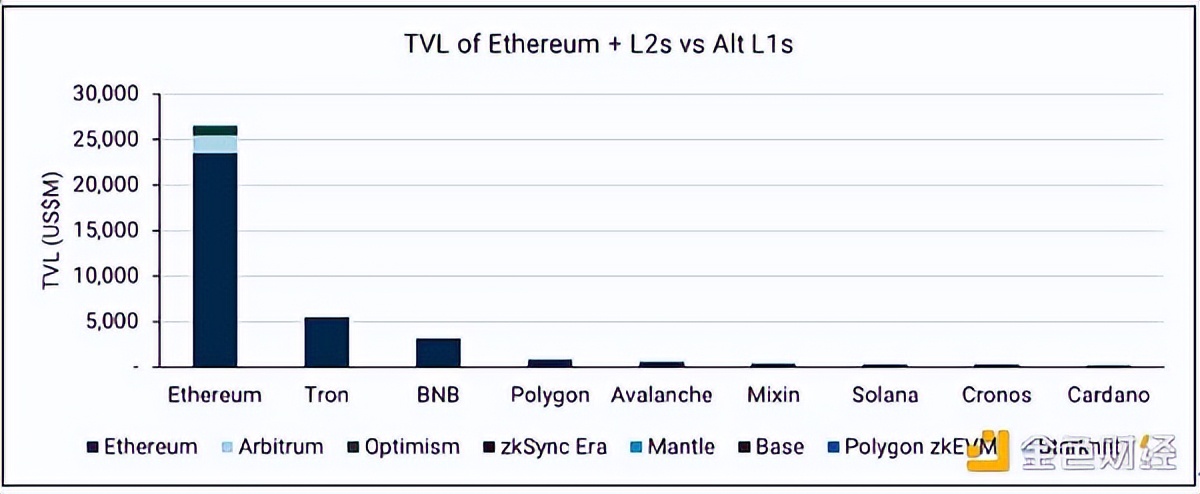

以太坊网络在流动性方面比其他 L1 公链更具优势。从 2018 年到现在,在 TVL、DEX 交易量、交易对数量等方面一直处于领先。用户与开发者的交互形成了良好的循环。2020 年,Defi 夏天开始时,有大量开发者涌入以太坊开发相关应用。因为有更多应用可供选择,用户也不断加入。并且,以太坊拥有更多的开发者资源,像以太坊的相关数字货币钱包等工具都很齐全。

这种开源的环境让创建可靠智能合约变得较为容易。开发者能够自由地分享代码以及经验。这对整个生态的繁荣起到了很大的推动作用。比如一些开源的智能合约模板在不同项目中被广泛运用。

林迪效应与L1公链的发展

部分人利用林迪效应来衡量 L1 公链。在加密领域,由于历史数据匮乏,这个模型具有一定的意义。较早出现的 L1 公链如比特币,依据该效应具备自身的优势。以太坊早期采用 PoW 机制,这对其初期发展起到了很大的助力作用,有助于实现广泛的参与和代币的分发。Solana 虽受到 FTX 的负面影响,但早期 FTX 的帮助使其进入了主流。

然而这个模型并非是绝对的。在加密货币领域,情况变幻多端,新的技术随时有可能打破这种依据时间来进行的评判。比如有些新的公链项目,即便它推出的时间比较短,可是却可能拥有极为创新的技术理念,这样就有可能后来居上。

加密领域的不确定性

加密领域仍在持续发展。以太坊具有独特之处,然而依旧遭遇着挑战。Solana 的单体区块链架构使其呈现出差异化特点。在技术领域,新的扩展解决方案以及 ZK 技术等不断在以太坊生态中涌现。但加密领域未来或许还会有新的具有颠覆性的技术出现,比如全球各个国家都有可能制定出新的法规政策。此前中国禁止加密货币交易这一举措在国际上引发了巨大反响。从企业发展的角度来看,每一家涉足加密领域的公司都在持续探索新的商业模式。

那么你觉得未来哪种 L1 公链能够在众多公链中脱颖而出?希望大家能够点赞,能够分享,并且能够留下自己的看法。